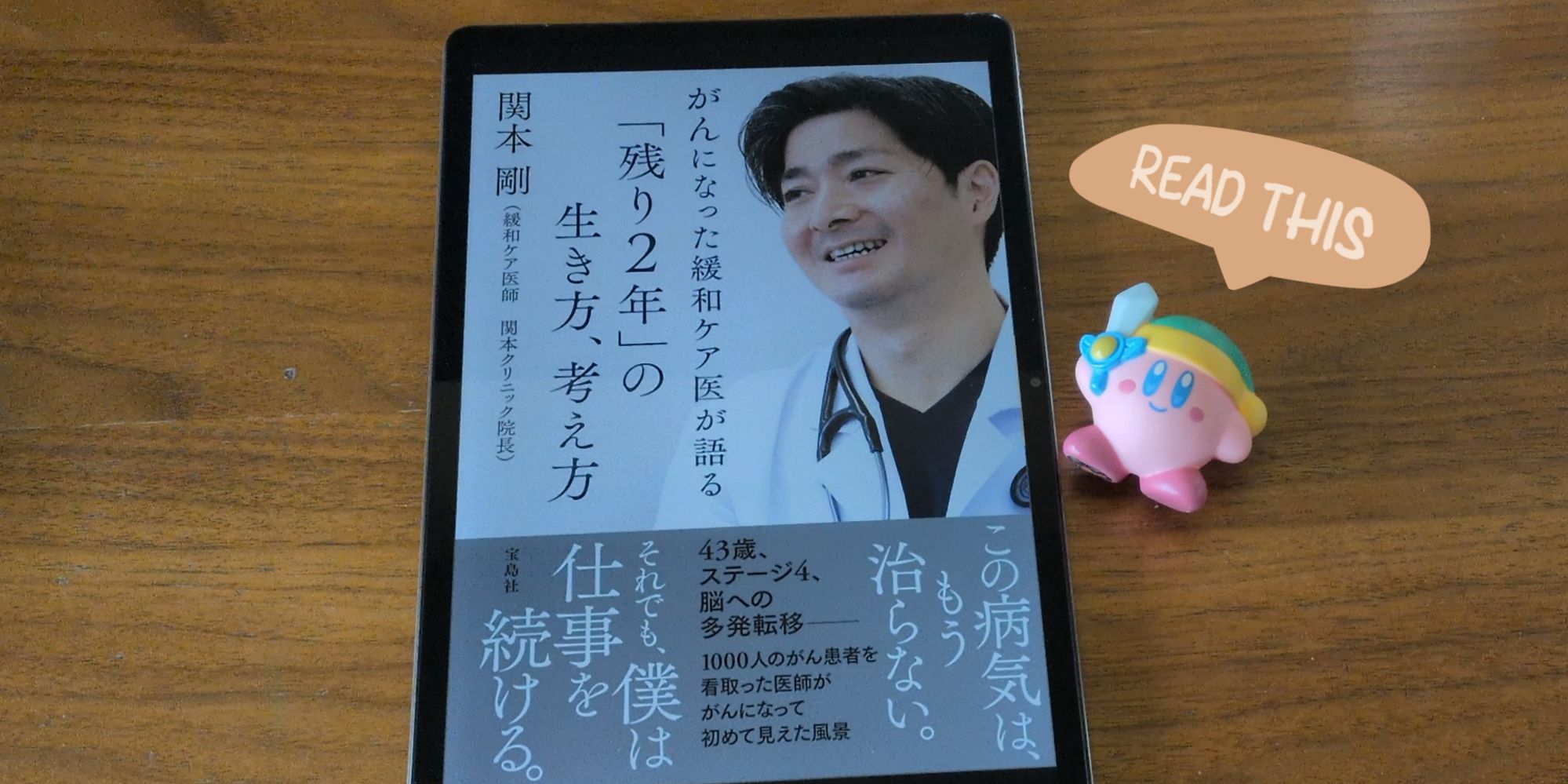

関本剛さんの『がんになった緩和ケア医が語る「残り2年」の生き方、考え方』を読みました。

関本さんの本は初めてです。

買っていたけど読んでいなかった本なんです。

買ってみたものの、「タイトルからして絶対泣くだろうな」と思い、無意識で避けてしまっていたのかもしれないです…。

今回読んでみて、案の定終始泣いていたんですが(笑)、でも読んで良かったと思います。

まず最初に、この本の著者の関本さんは、著書はどうやらこの1冊しかないようです。

調べたところ、関本さんは2022年に亡くなったとのことです。

この本が2020年に刊行されたものなので、刊行されてから2年ほどで亡くなってしまった、ということのようです。

「2019年にがんが発覚した」と書かれているので、3年くらいですね…。

「残り2年」でこの本を書いて、最期のときまでご自分らしく生きられたのであればいいな、と思います。

私は、こういう本を結構読んでいるんじゃないかと思います。

「医者になりたい」という希望を持ったことは今まで一度もなく、普段は血も怖いレベルなのに、なぜこういう本をたくさん読むのか。

いろいろ考えた結果、多分「死ぬのがとっても怖いから」なんだろうな、と思っています。

以前読んだ久坂部羊先生の『人はどう死ぬのか』にも書かれていたんですけど、『死』は練習ができないんですよね…。

でも、こういう本を読むことで、少しでも『覚悟』というかイメージが湧けば、少しは怖くなくなるかもしれない、という気持ちがあるんだと思います。

読むことで余計に怖くなってしまう、という側面も、無きにしもあらずですけどね。

著者の関本さんは、40代でがん患者になってしまわれました。

しかも、ご自身は緩和ケア医ですから、病状や余命などもわかってしまうそうです。

…どんなに怖かったことだろう、と思いました。

奥様もお子さんもいて、こういう状況を突きつけられて、本当につらかったでしょうね…。

本書では、比較的淡々と、がん発覚からの経緯を説明してくれています。

ご自身ががんを患っているということを公表したことで、『患者さんとの信頼関係が強くなった』ということも書かれていました。

本書にも書かれていましたが、「死ぬその瞬間まで精神的に成長し続けることができる」ということが本当なんだな、と教えてくれました。

その他にも、「自分が先にいなくなることで、残された家族がこの先大丈夫なのか」という不安があること、でも最終的には大丈夫だと言えるようにしたという経緯、どうして緩和ケア医になったのかの半生も書かれていました。

毎日患者さんと接してきているお医者さんだとしても、やはり「自分が告知されたときは取り乱した」と書かれていて、それは「やっぱりこういう人でもそうなってしまうのか」という残念さも、正直ありました。

いわゆる『キューブラー・ロスの死の受容過程』、小説『レゾンデートル』でもタイトルになっていました。

精神科医の益田先生も「自分ががんで余命数ヶ月と宣告されたら、やはり精神科医である自分でも取り乱してしまうと思う」とおっしゃっていました。

お医者さんだって人間ですもんね。

でも、こうやって気持ちの整理や身辺の整理の過程を見せてもらえて、本当にありがたいことだなと思いました。

本書には「美しく死にたい」と常々言っていた女性の患者さんについて、何度か書かれていました。

どんな状態が『美しく死ぬ』という状態なのか、説明は難しいですけど、なんとなくわかるような気がします。

日本人の美意識というか、そういうものもあるんだろうな、なんて思いました。

私自身は今がんになっているわけではないですが、2人に1人ががんになるこの時代で、私もがんになる可能性が高いと思います。

この本を通じて、著者の関本さんの感じたことを疑似体験させてもらえたのは、本当にありがたいし有意義なことだったなと思いました。

「最善に期待し、最悪に備えましょう」という言葉、本当にそうですね。

「この著書ががんの患者さんにとって有益かつ実用性のある内容になることが、著者としての唯一にして最大の願い」と最後に書かれていました。

少なくとも私にとって、とても有益な内容でした。

関本先生、ありがとうございました。

コメント